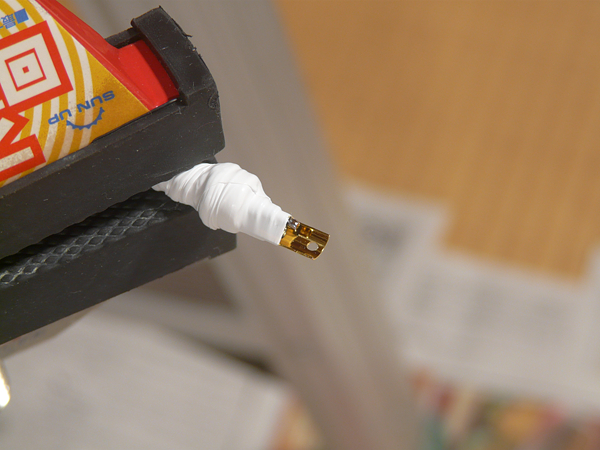

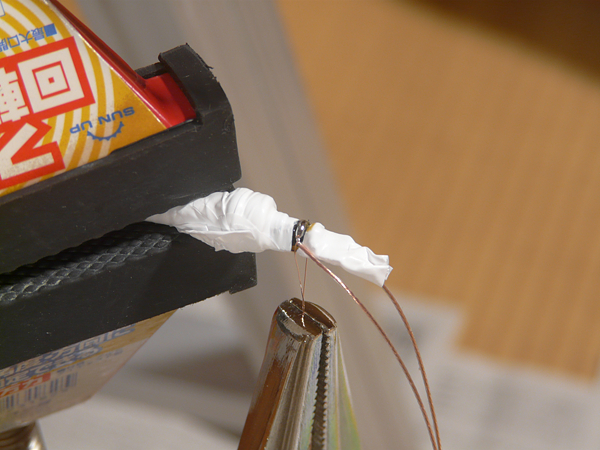

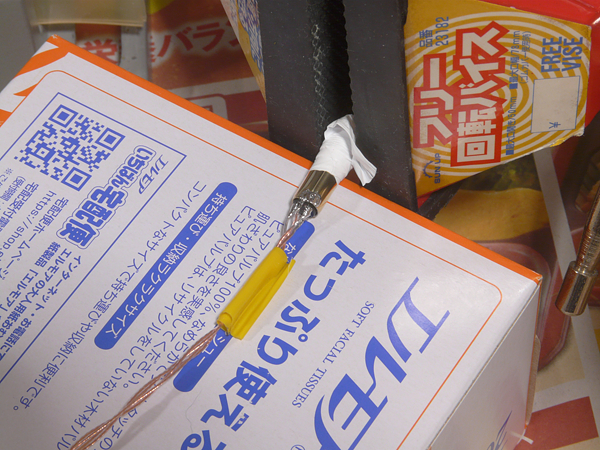

はじめにプラグのねじ部分と外部接点にテフロンシールを巻いておきます。これは、こてが触れてしまうと、はんだがくっついて面倒なことになるので。予防措置です。

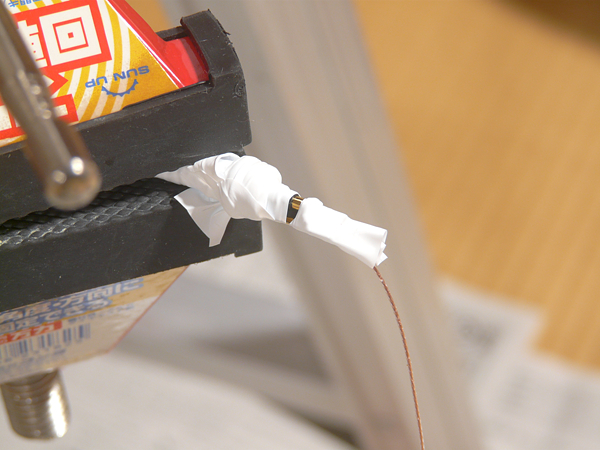

L+からはんだ付けするので、それ以外を養生して予備はんだ。

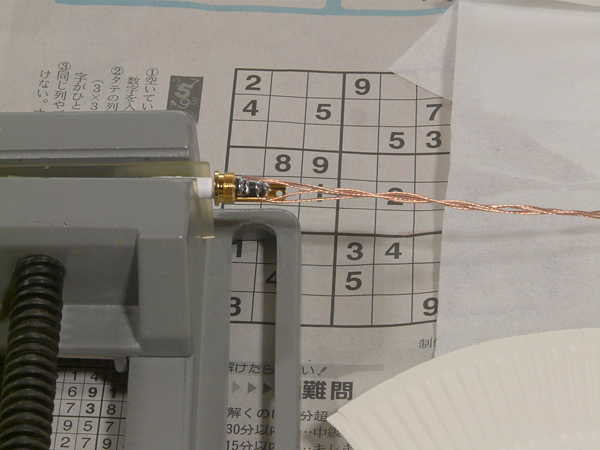

おっと、画像を取るのを忘れていた。L+は終了して、L-の予備はんだから。

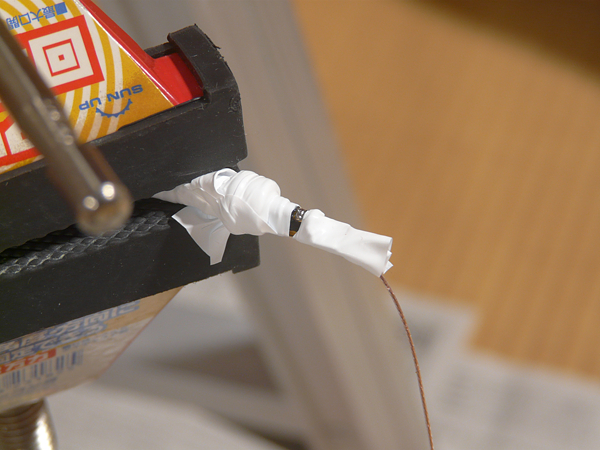

予備はんだして・・・

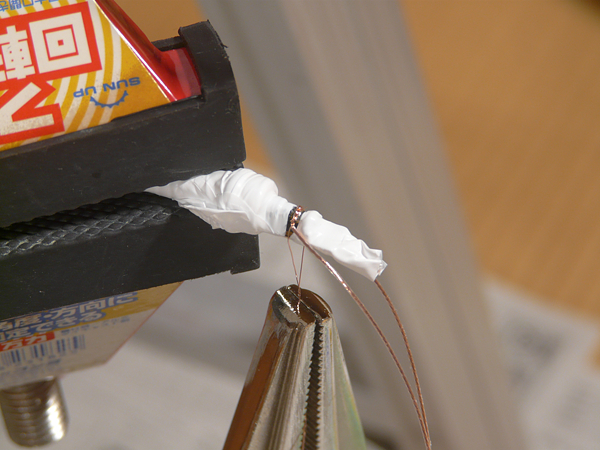

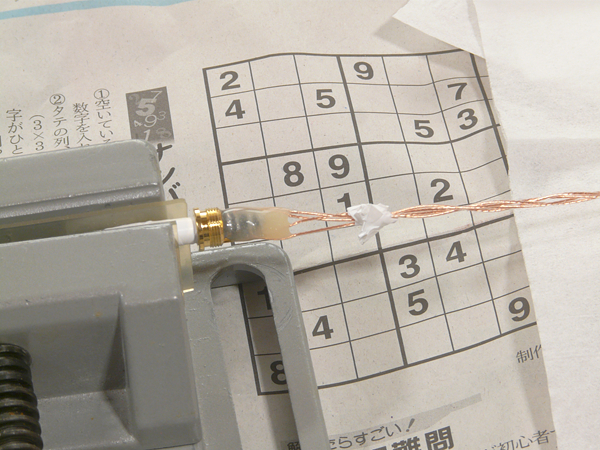

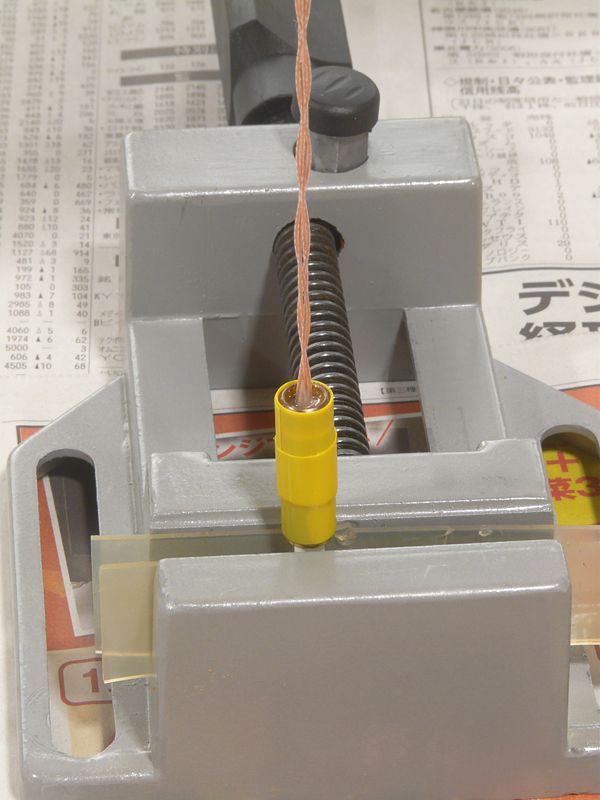

導体を接点の上に乗せます。接点を確実にするために導体をワイヤーで押さえつけてはんだ付けします。ワイヤーはロッキングプライヤーを吊って押さえつけています。ワイヤーは銅線と並列になっているので、事前に方向性をチェックして管理しています。

L-のはんだ付け完了。

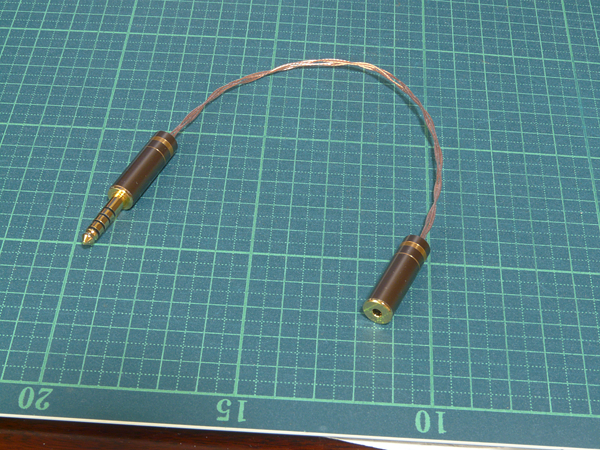

同じような感じで、L+,L-,R+,R-すべてはんだ付け。導体は伝送特性を考えてL+,L-とR+,R-をひとまとめにしています。

はんだ付け後、銅線を編んでいきます。構造はLRchのクロストークをキャンセルできる設計になっています。

銅線を編み込んだら、はんだ付け部にエポキシを塗り、ケースを被せます。

ケースを被せたら、穴からエポキシを充てんして、垂直に立てて24時間静置します。

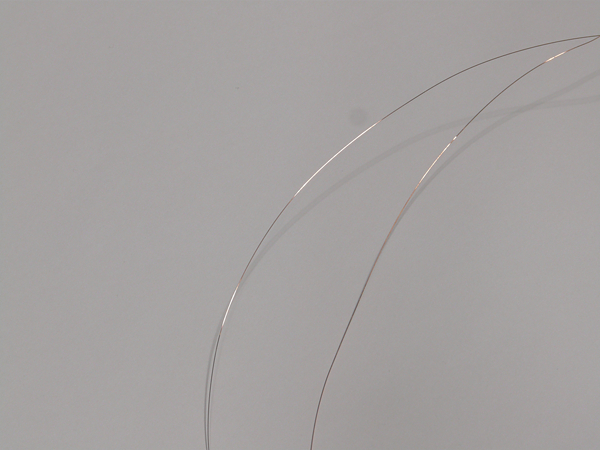

次は2.5mmメスバランスプラグのはんだ付けですが、結びつける用の導体を用意。音質を上げるために、表面研磨しています。左が研磨後。表面の平滑度が上がると、色が薄く光る感じになるんだよね。

今回はMOGAMI 3082のシールド線を使ったのですが、方向性の管理があまりに面倒なので、ボビン巻きの導体使った方が良さそう。

2.5mmメスバランスプラグのはんだ付け。導体をワイヤーで結びつけてはんだ付け。これが難しい。ワイヤーをきつく締めすぎると、接点端子から外れるし、そもそも数ミリしかないのでワイヤーが僅かにズレただけで外れてしまう。接点に穴をあけるなど何らかの対処をしておくべきだった。これなら普通にくっつけたほうがはるかに楽。

全ての端子にはんだ付け。

4.4mmの時と同様、はんだ付け部にエポキシを塗り、ケースを被せます。

隙間がある感じだったので、端子の内部にエポキシが流れてこないよう横にして静置します。たぶんいきなり縦にしても問題ないだろうけど念のため。

1回目のエポキシが固まったら、縦にしてケースの穴にエポキシを充填して静置します。

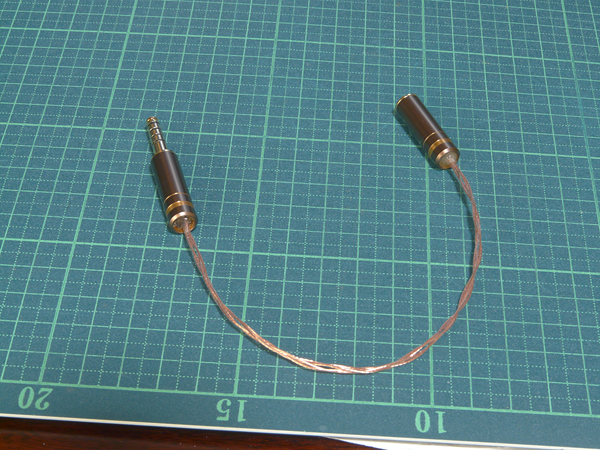

エポキシが固まったら完成。

せっかくだから名前でも考えておこうかな。。。美橋と名付けておこう。